PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO – LEI 10.257/2001

(MANUAL BASICO PARA A POLÍTICA DESENVOLVIMENTISTA MUNICIPAL)

GERALDO MEDEIROS DE AGUIAR

ANALISTA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CORECON Nº 777

Fonte Google imagem fractal

RECIFE, janeiro 2010

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO – 3

I. INTRODUÇÃO – 6

A TEORIA DAS TRÊS ECONOMIAS – 8

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL – 17

O TEMPO E OS MOMENTOS DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO – 21

II. O QUE É, E QUAL A SERVENTIA DO ESTATUTO DA CIDADE? – 28

A ORIENTAÇÃO – 30

A METODOLOGIA – 34

A FORMULAÇÃO – 37

III. O QUE SÃO CADEIAS PRODUTIVAS, CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS? – 48

IV. RESUMO EXECUTIVO – 62

IDEIAS PARA UM PLANO DE GESTÃO – 62

OS COMPLEXOS INFRA-ESTRUTURAIS E INDUSTRIAIS DE BASE (CIIB) – 64

OBJETIVO SÍNTESE – 65

RESULTADOS PRETENDIDOS – 66

AMBIENTE GENÉRICO DE ABRANGÊNCIA – 67

ORIENTAÇÕES FUNDAMENTAIS – 67

FONTES DE FINANCIAMENTOS – 68

OUTRAS CONSIDERAÇÕES – 69

TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO – 69

FERROVIA TRANSNORDESTINA – 72

CANAL DO SERTÃO – 75

O AUTOR – 80

APRESENTAÇÃO

O propósito do Autor é apresentar o Plano Diretor Participativo Municipal (Estatuto da Cidade – PDPM) como instrumento de resgate do planejamento estratégico, em nível local, com vistas ao planejamento estadual como parte compulsória e importante do planejamento nacional. Dando especial atenção em termos estratégicos às cadeias produtivas (CP) e aos arranjos produtivos locais (APL) envolvendo todas as esferas de governo: federal, estadual e municipal.

Sabe-se que o Estatuto da Cidade – PDPM é, em geral, produzido segundo as seguintes etapas:

• Leituras técnicas e comunitárias do município a partir da elaboração de diferentes mapas e consultas aos estudos existentes

• Formulação e compatibilização de propostas para temas prioritários com vistas ao futuro desejado do município

• Definição dos instrumentos que viabilizam as intenções, diretrizes e metas explícitas no PDPM para seu futuro desejado

• Sistematização da governança, da gestão e do planejamento estratégico situacional do município instituído de forma integrada, multissetorial e multifuncional. Deve, também, articular e conectar os programas e projetos do PDPM com as ações implementadas pelos diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal) no município.

Para o propósito, em epígrafe, o plano de trabalho do Autor, obedece além desta APRESENTAÇÃO os capítulos, a saber:

• Uma INTRODUÇÃO onde, de forma sinótica, se explicitam: como suporte teórico do trabalho a teoria das três economias, o resgate do planejamento estratégico situacional e a importância do Estatuto da Cidade para o desenvolvimento sustentável do Estado através das cadeias produtivas e dos arranjos produtivos locais devidamente articulados aos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) e as Cooperativas Incubadoras do PROMINC do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

• O segundo capítulo trata sobre: O QUE É, E QUAL A SERVENTIA DO ESTATUTO DA CIDADE? Nele se procede a uma visão do estado de arte dos PDPM, no Estado de Pernambuco e do divórcio da política desenvolvimentista com os PDPM já aprovados e consubstanciados em Lei Municipal. Ainda, nesse capítulo, se apresentam breves comentários sobre o Guia para elaboração do plano diretor participativo pelos municípios e cidadãos elaborado pela Secretaria Nacional de Programas Urbanos, em 2004, e enviado a todas as prefeituras municipais do Brasil. Também, se procedem a breves considerações sobre a possibilidade de o Governador do Estado fazer valer, via SEPLAG, o PDPM como base compulsória do planejamento da Política de Desenvolvimento Sustentável no Estado envolvendo as conexões e articulações dos programas e projetos dos Governos: Federal, Estadual e Municipal

• O terceiro capítulo está voltado para O QUE SÃO CADEIAS PRODUTIVAS (CP), CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT) e ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APL)? Suas implicações na Política e Economia do Estado de Pernambuco

• RESUMO EXECUTIVO, que constitui o quarto capítulo, versa sobre a política de recursos humanos da Economia Solidária e da Política da Economia Pública face às cadeias produtivas e aos arranjos produtivos locais frente à Política Desenvolvimentista com base na Economia Capitalista Competitiva Excludente. Também, serão vistas as conexões dos PDPM com os principais projetos estruturadores do Governo Federal no Estado (Complexos Infra-estruturais e Industriais de Base) em termos de efeitos de montante (para trás) e de jusante (para frente) de cada projeto na economia e no meio ambiente do Estado.

Cabe explicitar, ainda, nesta Apresentação, o porquê de se defender o nível local do PDPM para a política de desenvolvimento sustentável no Estado?

A concentração e centralização do capital que se dão nos espaços dinâmicos do país e do Estado geram, em conseqüência, os espaços letárgicos que se observam tanto no Brasil como um todo quanto no Estado e, também nas suas Regiões de Desenvolvimento (RD) com seus respectivos municípios.

São os espaços dinâmicos que atraem o capital externo que é desprovido de qualquer obrigação e sentimento de investir para o desenvolvimento sustentável de uma RD e município que apresentam determinados aspectos de letargia. Portanto, todo e qualquer investimento privado de corporações nacionais e estrangeiras se dão e se concentram naqueles espaços que lhes podem proporcionar de imediato grandes rentabilidades, lucros e poderes.

Dentro dessa lógica do metabolismo do capital quais são as situações daqueles estados federados e daquelas regiões ou áreas programas e seus municípios?

Acentuam-se tendências de o Estado ou o Governo Federal transferir para os estados federados e municípios responsabilidades, cada vez maiores, nos campos da saúde, segurança social, educação, preservação do meio ambiente e esgotamento sanitário. Isso para viabilizar a sustentabilidade do desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das comunidades submetidas às constantes crises econômica e financeira do sistema mundo capitalista. Essas implicam em desemprego e, às vezes total falta de ocupação para manter um nível mínimo de sobrevivência, para as comunidades pobres tanto da urbe quanto do agro que nos municípios evidenciam a intensificação da pressão social nas portas das prefeituras municipais. Essas, por sua vez, transferem parte das tensões para os governos estaduais que remetem para o Governo Federal.

Esses problemas, oriundos do metabolismo do capital, sem dúvida, demandam das instituições públicas, em todos os níveis de governos, uma sólida, eficiente e eficaz política de desenvolvimento sustentável local para atenuar e mitigar efeitos deletérios que venham a comprometer o desenvolvimento do local ao nacional.

Em seu conjunto, no axioma do processo de globalização, vence aquelas organizações obstinadas em caçar o lucro e o poder a qualquer preço em contraponto as da economia solidária que atua em função dos seus orçamentos, objetivos e missões. Aquelas que são mais bem administradas podem ter a perspectiva de agirem em função de seus planos diretores participativos com vistas a doar sustentabilidade ao desenvolvimento pretendido pela política do município devidamente articulada a do Estado e a do Governo Federal a partir dos seus respectivos planos plurianuais.

O presente trabalho remete o leitor e interessado a refletirem sobre um novo sistema de administração do desenvolvimento sustentável de base local que evite duplicações de papéis, de funções, de desperdícios, de ociosidade do capital social básico e dos serviços de desenvolvimento propiciados tanto na esfera pública quanto na privada. Está devidamente ajustado aos planos diretores participativos dos municípios por força da Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade). É claro que essa nova forma de administração do desenvolvimento sustentável de base local exige liberdade, democracia racial e participativa com vista a levar às comunidades a tão sonhada democracia representativa que venha negar essa danosa plutocracia e cleptocracia nos três poderes do Estado Nacional em todos os seus níveis de representatividade (Nacional, Estadual e Municipal).

Com esse propósito unificador o novo sistema deve administrar as seguintes bases do desenvolvimento sustentável local:

• Fundiária

• Emprego, geração e distribuição de renda

• Produtiva rural

• Produtiva urbano-industrial

• Serviços de desenvolvimento

• Física, ecológica e eco turístico

• Educacional-cultural

• Uso do solo urbano e rural

• Infraestrutura social e econômica

• Ciência e tecnologia

• Política institucional-administrativa.

I. INTRODUÇÃO

O Estado de Pernambuco ocupa um território de 98.526,60 km² e está dividido em 12 Regiões de Desenvolvimento (RD). Essas RD constituem delimitações geopolíticas para investimentos do governo estadual com vistas a realizar suas ações de interiorização, garantindo eqüidade e desenvolvimento entre elas.

A concentração de Arranjos Produtivos Locais por RD está distribuída da forma que se vê no Quadro I elaborado pela SECTMA-AD-DIPER/SDEC e CONDEP-FIDEM.

QUADRO I – DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DE PERNAMBUCO, POR REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO E APL

Acredita-se que os idealizadores da regionalização, supra, preocupavam-se em responder: o que é e como se entende uma região para as ações multissetoriais e multifuncionais no Estado de forma espacializadas?

Assim, se aceita a hipótese que está imbricada à regionalização, em tela, pelo menos os seguintes atributos:

• Cultura em todas suas dimensões e saberes e unidade intertemporal de sustentabilidade

• Base de riqueza e razão do trabalho das comunidades municipais ou locais

• Sustentáculo do poder político local no Estado

• Sentimento, aspiração de bem-estar, equidade e fonte dos processos produtivos e de circulação dos bens e serviços, isto é, fonte de riqueza e trabalho.

Em decorrência dessa regionalização o Estado através de: suas secretarias executivas, autarquias e empresas estatais vêm atuando e buscando os atendimentos das necessidades básicas das comunidades locais ou municipais através de diferentes programas e projetos desconectados entre si. Neles se destacam os Centros de Vocacionais Tecnológicos (CVT) e os Arranjos Produtivos Locais (APL) cujas cadeias produtivas (CD) estão, ainda, desarticuladas e disfuncionais a um Plano de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável Municipal.

Tanto isso é verdade que: os programas e projetos estaduais nas RD passam distante dos governos municipais e, também, dos Planos Diretores Participativos Municipais por força da Lei 10.257/01 conhecida como Estatuto da Cidade que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1998.

Dessa forma os programas e projetos do Governo não conseguem superar as deficiências e dificuldades locais dos governos municipais que conformam cada uma daquelas 12 RD, particularmente, quanto às análises de oportunidades, das vantagens comparativas e das vantagens competitivas de cada município em particular.

Assim sendo, algumas das ações de desenvolvimento sustentável local desconhecem e tangenciam o princípio fundamental segundo o qual no Brasil e, conseqüentemente em Pernambuco, o município é a unidade territorial básica da estrutura de poder político-administrativa, social, econômica e ambiental para ações públicas, privadas e da economia social ou solidária. É no espaço geográfico ou território do município que se materializam e se realizam toda e qualquer ação de mudança e de desenvolvimento sustentável.

A TEORIA DAS TRÊS ECONOMIAS

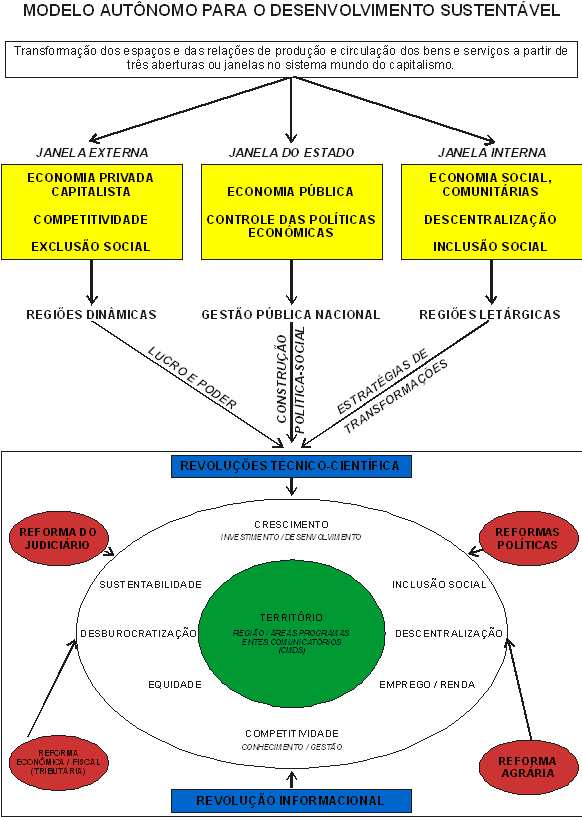

Após esse breve introito sobre as RD do Estado apresenta-se no texto, a seguir, o suporte teórico metodológico do trabalho a partir da teoria das três economias que espacial configuram as estratégias de: legitimação social, acumulação de capital e de organizações e institucional-administrativa implícitas nos documentos oficiais sobre CVT e APL.

Nos conceitos básicos e clássicos da economia política buscam-se, também, apresentar um conjunto de idéias que possam conformar, para o Brasil e Pernambuco, um modelo autônomo de desenvolvimento sustentável que deve ser exaustivamente contextualizado e enriquecido pelo ledor.

Para tal propósito se procura situar a transformação dos espaços e das relações de produção e circulação das mercadorias (bens econômicos) e serviços no processo de mundialização ou globalização da economia brasileira a partir de três aberturas, janelas ou economias no sistema mundo do capitalismo.

Do ponto de vista da autonomia e da endogenia do desenvolvimento local sustentável, pode-se, grosso modo, estabelecer os seguintes pressupostos:

• Dimensionar as potencialidades internas do território

• Promover processos de inclusão social a partir do crescimento dos níveis de empregabilidade e de renda

• Promover, capacitar e treinar os recursos humanos com vistas à mobilização de suas virtualidades e habilidades para realizações empreendedoras

• Trabalhar para seu próprio desenvolvimento a partir de um esforço endógeno e autônomo de organização social

• Dimensionar a ociosidade dos recursos humanos e naturais e do capital social básico ou economias externas existentes.

Para tanto, há que se criar:

• Um processo de autonomia decisória local e comunitária

• Uma capacidade local de captação de recursos para investimentos em atividades produtivas e de serviços com consciência e ação ambiental

• Uma sincronia transdisciplinar, multissetorial e multifuncional no território com vistas à sustentabilidade das ações desenvolvimentistas

• Um sentimento de pertença ao território de forma individual e, principalmente, coletiva.

O saudoso cientista brasileiro Milton Santos sobre o presente tema lembra os seguintes problemas:

“1. Peso, na atividade agrícola, dos componentes técnicos e científicos; implicações quanto à organização da produção e quanto à composição orgânica do capital e do trabalho no campo, segundo diversos produtos.

2. Novas atividades industriais, incluindo agroindústrias, novas localizações industriais.

3. Mudanças territoriais da base produtiva e novas relações correspondentes; implicações quanto à repartição setorial da economia e do emprego e à estrutura territorial da produção.

4. Modificações recentes da rede de transportes (estradas-troncos, estradas vicinais), papel do tempo novo assim criado sobre o comportamento da economia e da rede urbana – modernização das comunicações; efeitos diferenciais segundo lugares e segundo estratos da população; jogo contraditório entre diversos fatores.

5. Financeirização do território, etapas de desenvolvimento da rede bancária e diversificação do setor financeiro, segundo número, nível e distribuição.

6. Tendências à concentração e centralização da atividade econômica e seu rebatimento territorial; impacto sobre a natureza, sobre a direção e sobre a intensidade dos fluxos.

7. Complicação dos circuitos de cooperação (definidos anteriormente); repercussões sobre a organização regional da rede de relações.

8. Novos papéis devidos às cidades segundo os seus níveis, através dos equipamentos e das relações que permitem”.

Consciente daqueles atributos e desses problemas, certamente a população de forma participativa pode e deve agir considerando a tese básica do modelo autônomo de desenvolvimento local sustentável fundamentada em três economias diferenciadas entre si:

• Economia privada capitalista competitiva e excludente, com ênfase no valor de troca e que atua em espaços dinâmicos sob a égide do FMI, do BIRD e da OMC

• Economia pública para controle das políticas econômicas, com vistas à gestão pública nacional via organizações estatais, privadas e da economia social (ONGs) tais como: Sistema S, PETROBRÁS, CHESF, BB, BNB, BASA, BNDES, CAIXA ECONÔMICA e até mesmo pelos bancos internacional BID e BIRD

• Economia social-comunitária ou solidária, includente, descentralizada, com ênfase no valor de uso e no valor desenvolvimento e que transformam as áreas letárgicas, podendo ser financiadas pelos bancos estatais ou para-estatais acima citados. São exemplos dessa economia a agricultura familiar, as micro e pequenas empresas e associações associativas cooperativadas ou não.

Com vistas ao bom entendimento sobre as idéias, em epígrafe, vale lembrar que o mestre e amigo do Autor Manuel Figueroa em seu livro “La economia del poder” adverte: “Para administrar as políticas públicas sob critérios diferenciados, todo o governo deverá, prinmeiramente, redefinir o rol do Estado e criar capacidade operativa consequente, pois seria a única instância que constitucionalmente autoriza o governo a legislar em sua representação, com a equanimidade, um conjunto de leis, normatividades e procedimentos específicos para estabilizar as relações econômicas e sociais entre setores produtivos e agentes sociais que apresentam níveis tão diferenciados de inserção na economia nacional e internacional….É peciso reconhecer a iniquidade e inviabilidade de submeter e exigir da maioria da população do país o cumprimento de regras e políticas aplicáveis em contexto de alta competitividade quando só alguns setores de sua economia e do seu território estão em condições de enfrentar uma competência em mercados globais com agentes multinacionais de extraordinária capacidade de acumulação, tecnologia, financiamento e competência”.

Ainda, nesse breve introito, apresentam-se ligeiros comentários sobre o diagrama abaixo que, de forma esquemática, dá aos leitores uma idéia da proposta do Autor que se encontra em detalhes em seus livros.

A abertura externa trata da economia privada capitalista sob a égide das empresas multinacionais e transnacionais em termos da competitividade que lhes são inerentes, assim como, da exclusão social. Toda essa economia é visível e mensurável nas áreas dinâmicas do Brasil e, em geral, associada às diretrizes internacionais do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio. São, em geral, representadas pelas grandes corporações mundiais inclusos as nacionais.

Em termos do Poder Nacional, o Estado Brasileiro está atrelado aos ditames das organizações supracitadas que são, em última instância, as executoras da vontade política do chamado G7, ou G8 e, de uma maneira geral, ao CFR (Concil on Foreign Relations) ou Conselho de Relações Externas sito nos EUA.

Ainda, sobre essa economia Fritjof Capra adverte que “os economistas corporativos tratam como bens gratuitos não somente o ar, a água e o solo, mas, também, a delicada teia das relações sociais, que é seriamente afetada pela expansão econômica contínua. Os lucros privados estão sendo obtidos com os recursos públicos em detrimento do meio ambiente e da qualidade geral da vida, e às expensas das gerações futuras. O mercado, simplesmente, nos dá informação errada. Há uma falta de realimentação, e alfabetização ecológica básica nos ensina que esse sistema não é sustentável”.

No outro lado e em contraponto à janela externa, tem-se a abertura interna que tende a consolidar, no Brasil, uma economia social-comunitária ou solidária com profunda descentralização e inclusão social em quase todos os espaços letárgicos do país e que deve ter um sentido de desmercantilização do processo econômico.

O esquema da página seguinte apresenta, de forma sinótica e diagramática, as iterações e interações das variáveis do Modelo, aqui proposto. Implica sobre um dado território (nacional ou, ainda, região de desenvolvimento e municípios) a partir de Entes Comunitários insertos ou não nos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentáveis (CMDS) hoje, existentes em todos os municípios ou, ainda, em organismos regionais.

Acredita-se que entre essas duas aberturas ou duas economias há de se lutar, com todos os meios democráticos, para se alcançar ou criar uma abertura ou janela para o Estado Brasileiro. Essa visando a uma economia pública na qual se possa mediar à transferência de renda da janela externa para a interna com vistas à inclusão social.

Admite-se que a abertura do Estado possa exercer o controle da política econômica com esse propósito e estabelecer, para tanto, a gestão pública nacional para a construção da política social. Essa, também, com viés de desmercantilização ou maior incorporação de valor de uso do processo econômico em relação à categoria de lucro sob a égide do valor de troca.

Nas instâncias da ciência política e da economia política, há que se ter atenção para as duas revoluções, que se dão de forma simultânea, no sistema mundo do capitalismo que são: a revolução técnico-científica e a revolução informacional ou do conhecimento.

Na medida em que o Estado Brasileiro possa mediar e controlar os efeitos dessas duas revoluções mundiais com vistas a uma economia pública desmercantilizada, pode e deve proceder de imediato, às seguintes reformas: judiciária; econômica (tributário-fiscal); política, urbana e agrária.

A abertura externa trata da economia privada capitalista competitiva, sob controle das multi e transnacionais ou corporações, em termos da competitividade que lhe é inerente, assim como, da exclusão social. Toda essa economia é visível e mensurável nas áreas dinâmicas do Estado e do Brasil e, em geral, associada às diretrizes internacionais do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio. Em termos do Poder Nacional o Estado Brasileiro está atrelado aos ditames das organizações supracitadas que são, em última instância, as executoras da vontade política do chamado G7 ou G8 quando se inclui a Rússia.

No outro lado e em contraponto a janela externa se tem à abertura interna que tende a consolidar, no Estado e no Brasil, uma economia social-comunitária ou solidária com profunda descentralização e inclusão social em quase todos os espaços letárgicos do estado e do país.

Admite-se que entre essas duas aberturas há que lutar, com todos os meios democráticos, para alcançar ou se criar uma abertura ou janela para o Estado Brasileiro com vista a uma economia pública. Essa com missão de mediar à transferência de renda da janela externa para a interna com vista à inclusão social. Admite-se que a abertura do Estado possa exercer o controle da política econômica com esse propósito e estabelecer, para tanto, a gestão pública nacional para a construção da político-social solidária.

Nas instâncias da economia política há que se ter atenção para as duas revoluções, que se dão de forma simultânea, no sistema mundo do capitalismo que são: a revolução técnico-científica e a revolução informacional ou do conhecimento. Na medida em que o Estado Brasileiro e o Estado de Pernambuco possam mediar e controlar os efeitos dessas duas revoluções mundiais com vistas a uma economia pública pode e deve proceder, de imediato, as seguintes reformas: judiciária; econômica (tributária/fiscal); política e agrária.

Os impactos de tais vontades políticas, pelo Estado Brasileiro, se darão no sistema do desenvolvimento sustentável com radicais medidas de:

• Investimento, crescimento e desenvolvimento

• Competitividade, conhecimento e gestão

• Sustentabilidade, desburocratização e equidade

• Inclusão social, descentralização e geração de emprego e renda.

Vale salientar que os Estados da Federação Brasileira possuem vários meios legais para implementar tal modelo pelo lado da abertura do estado com vistas à abertura interna e, nesta, a economia social-comunitária ou solidária. Haja vista a lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) o Código Florestal, o Projeto Crédito Fundiário, o Programa Fome Zero e Bolsa Família além das linhas de crédito como o PRONAF e o microcrédito.

Pelas contradições entre essas economias é que o Governo Federal é constituído de ministérios voltados quase que exclusivamente para a economia da janela externa como são exemplos o Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, Banco Central e o MIDIC, ministérios comprometidos com a economia pública tais como: MCT, Educação, Saúde, Cultura, Minas e Energia, Transportes, etc. e os ministérios responsáveis pela janela interna como são: MDA, MTE e MDS além das secretarias especiais para atender minorias sociais.

Essa realidade impede que nos CVT e nos APL não se distingam e se especifiquem as políticas, papéis e ações desses ministérios. Esses por agirem de forma igual com desiguais distorcem as situações nos instrumentos da política do governo em relação aos CVT e APL sob pena de destoá-los, destorcendo o conteúdo e resultados da política includentes.

A seguir apresenta-se o diagrama ilustrativo do Modelo Autônomo do Desenvolvimento Sustentável com Base Local e das economias em epígrafe com vistas a mostrar ao leitor os seus respectivos fluxos no sistema mundo do capitalismo.

O diagrama em tela do Modelo ilustra, também, por si só de forma esquemática e sinótica, as relações sociais, econômicas, ambientais e tecnológicas, informacionais em que se inserem as políticas. Essas têm como instrumentos os CVT, os APL e as Cooperativas Incubadoras do PROMINC da Secretaria Nacional da Economia Solidária e o Programa Pernambuco no Batente da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos além dos programas do MDA.

Observem-se no diagrama os sentidos e as articulações das três economias frente às reformas políticas necessárias ao desenvolvimento sustentável assim como às revoluções: técnica científica e informacional comum a todas as três economias.

A elaboração e implementação de um PDPM, a partir desses pressupostos teóricos metodológicos, demanda para seu sucesso um mínimo de princípios de Planejamento Estratégico Situacional sobre o qual se explicitam de maneira sinótica um ligeiro introito.

Para governar ou administrar um sistema complexo que é o PDPM há que se possa, de um ponto de vista do planejamento estratégico, as seguintes variáveis essenciais:

a) Um Plano do que fazer? Como fazer? Onde fazer? Para quem fazer?

b) A governabilidade ou gestão do sistema em termos das dificuldades (forças restritivas) do a fazer ou para fazer

c) A capacidade sistêmica de articulação do governo nas relações entre o EM SI (O EU) E O OUTRO como fontes de poder (político) com vistas a dinamizar ou intensificar as vantagens comparativas e competitivas (forças impulsoras) da municipalidade e da RD para alcançarem à imagem objetivo.

Essas variáveis são entrelaçadas tendo como centro focal os atores dos processos entre o eu e o outro. Para sua inteligibilidade usa-se o diagrama triangular proposto por MATUS em seu livro “Adiós, Señor Presidente” para se visualizar o tema em questão:

O Plano trata do conteúdo propositivo das políticas, das estratégias, dos programas e dos projetos de ação que se propõem para se alcançar o propósito unificador ou imagem objetivo em termos de:

Reformas políticas com sinergias das missões dos agentes

Estilos de desenvolvimento sustentável ou das ações a serem implementadas em termos de governabilidade

Capacidade de gerir e negociar as contradições entre o poder em si (do eu) e do outro.

Quanto as suas proposições o Plano busca:

Selecionar os problemas, os atores relevantes e os objetivos a serem atingidos

Os princípios e valores culturais como condicionantes básicos dos projetos

A representatividade com a identificação de quem, com quem e contra quem se deve atuar (categoria de atividade)

Maturação dos impactos em termos de resultados

Qual a direção ou doação de sentido do plano segundo a sua:

Transcendência e tempo de maturação dos objetivos

Seleção e valor dos problemas críticos

A estratégia e alianças das forças impulsoras frente às forças restritivas

Os projetos de enfrentamento dos problemas quanto aos seus fluxos, acumulação e regras sociais e ambientais

A legitimidade do Plano em termos da mobilização dos atores nos projetos de enfrentamento dos problemas.

A Governabilidade e Administração do Plano dizem respeito à relação entre a variável que controla e as que não controlam um ator no processo de governança tendo-se em conta o valor, o poder e o peso da ação do ator a que se refere. Por essas razões a governabilidade e administração do sistema complexo do Plano tratam:

a) De quem depende? Com vistas a:

Relação de peso e de poder do que EU controlo e os que o OUTRO controla

Predominância no sistema de modo que sejam eles: deterministas (com certeza e estocásticas) e complexos (de incerteza quantitativa e incerteza forte)

b) De como se dá a governança numa combinação dos modelos determinísticos (de certeza e estocástico)?

c) De como se efetiva a governabilidade na combinação dos modelos complexos (de incerteza quantitativa e de incerteza forte)?

d) De como se dá a governança se o eu é um ator de pouco peso em relação ao outro nas relações de forças?

e) De como se processa a governabilidade nas relações entre o eu e o outro nas opções e variantes das atividades?

Do exposto deduz-se que toda e qualquer governança ou governabilidade é relativa para os distintos atores sociais na medida em que cada um deles controla uma proporção diferente das variáveis do sistema e, portanto, pode levar:

A ingovernabilidade e a frustração do plano

A mudança do conteúdo propositivo ou do princípio unificador

A alta capacidade de administração e de gestão.

A Capacidade de Governança está voltada para a condução, direção ou doação de sentido às: metodologias, tecnologias, bases de conhecimento, destrezas, habilidades e atitudes de um ator e de sua equipe com vistas a atingir a imagem objetiva do Plano ou mesmo implementar o princípio ou propósito unificador do mesmo. Imbricam-se as ações e sentidos de equipes e de lideranças, geralmente, com respeito às qualidades intelectuais, políticas e de experiências em relação aos conhecimentos sobre os sistemas e aos acessos aos sistemas e métodos da governança. No que diz respeito às integrações verticais, horizontais e de contratos têm objetivos de mitigarem as contradições reais entre o eu e o outro no processo de implementação do Plano.

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL

Entendidos os conceitos de política, Plano e estratégia, é necessário conhecer os pressupostos do planejamento estratégico situacional. O conceito de situação que não se limita a uma apreensão do presente, mas se consubstancia a uma categoria que concebe o futuro pela sua dialética (tese, antítese e síntese) isto é, de ser e fazer em uma razão vital por sobre uma razão abstrata pelas possibilidades das circunstâncias evolventes.

ORTEGA afirma que “todo texto se nos apresenta por si mesmo como fragmento de um contexto. Porém texto e contexto, por sua vez, se opõem e fazem referência a uma situação em vista da qual todo aquele dizer surgir”. Essa situação traz explícito para o interlocutor que “uma idéia é sempre reação de um ente humano a uma determinada situação de sua vida. É dizer, que só possuímos a realidade de uma idéia, o que ela integralmente é, se é tomada como concreta reação de uma situação concreta. É, pois inseparável desta. Talvez resulte ainda mais claro dizer: pensar e dialogar com a circunstância”. (Citado por MATUS).

Conhecer a realidade, segundo ORTEGA, implica em diferenciar diagnóstico tradicional e a explicação situacional, ou seja, enquanto, no primeiro se tem um monólogo de alguém não situado frente ao universo, no segundo, se dá de fato um diálogo entre o ator e os outros atores. O relato ou leitura do diálogo explicita a maneira conveniente do texto e contexto situacional. Este se coabita em uma realidade conflitiva e, portanto, aceita e admitem outras leituras, interpretações, relatos, etc., na medida em que a própria explicação é uma resposta ou diálogo com a situação em que se coexiste com o outro.

Ainda, com respeito ao conceito de situação, segundo MATUS, se pode resumir o pensamento de ORTEGA no seguinte:

A ação não tem significado fora da situação que é um elo para o ator social

Explicar um fenômeno é dialogar com a situação ao contrário do diagnóstico que é um monólogo

A historicidade dos fatos está presente na situação, ou seja, na dialética do passado, presente e futuro

Não há ação no passado e no futuro, sobre as quais não temos domínio, mas apenas, doação de sentido situacional.

Vale lembrar que o conceito de situação envolve o modelo de aderência da contextualização da realidade por um ator em função de sua atividade ou ação de forma a se questionar:

Quem explica?

De que posição explica?

Que referência assume em uma contextualização?

Quais os focos de sua visão de realidade?

Para estudar e apreender o que é o outro há que se possa ter:

Um padrão histórico sobre suas ações passadas em situações concretas

As suas predisposições e convicções ideológicas, crenças, mitos e ilusões do padrão ideológico, político-social e ambiental

Intenções vigentes com respeito a doações de sentido em espaço direcional das suas proposições

O vetor de importância, peso ou qualidade das suas proposições

Suas necessidades e fantasias em termos de agenda de problemas, imperativos da ação e da estética

Sua capacidade de inovar ou de fazer em termos de criatividade

Suas capacidades estratégicas.

Para se entender o que vem a ser o planejamento estratégico situacional é necessário apreender o que vem a ser a distinção e a indicação. Etimologicamente, distinção é ação ou efeito de distinguir, ou seja, dividir, partilhar, ordenar, diferenciar. Para efeito do planejamento estratégico situacional a distinção faz o ator perceber as diferenças entre os fatos ou fenômenos entre o eu e o outro para estabelecer cenários, isto é: conjuntos que se descortinam à vista; panoramas; paisagens; cenas ou, ainda, lugar em que se desenrola algum fato ou situações para distintos propósitos a partir de uma mesma realidade. Desta maneira a situação, assim identificada, é o espaço de produção social só compreensível se quem indica está inserto ou imbricado ao espaço dado. Nessa forma de planejamento a indicação é a maneira pela qual se divide algo para atuar sobre ele o que pressupõe não somente uma ou mais indicações variadas.

Deduz-se, da assertiva acima, que a ação de planejar em forma situacional, é um processo social contraditório e conflitivo. Refere-se, portanto, ao modelo de aderência à contextualização da realidade. Consiste não somente naquilo que creio e afirmo que é, mas também, naquilo que o outro crê e afirma que é. A estratégia que dá conteúdo ao planejamento situacional está, portanto, na visão e no cálculo interativo que exige conhecer as motivações, atitudes e ações possíveis do outro e que elas não dependem das explicações situacionais do eu, mas principalmente, das explicações do outro no módulo evolvente.

É importante saber que o planejamento estratégico situacional tem como requisitos para operarem um sistema complexo o seguinte:

O reconhecimento de conflito existente entre o eu e o outro

A explicação ou distinção da realidade a partir de perspectivas relevantes indicadas para o eu e o outro

O trabalho com sistemas de cálculo com relativa certeza e com sistemas de opostos difusos

O reconhecimento e o enfrentamento com uma diversidade de recursos de cálculo permanente em termos de:

Produção

Previsão

Reação rápida entre a surpresa e aprendizagem do passado recente

A disponibilidade de métodos e meios para lidar com as certezas e incertezas

A verificação de valores e argumentos nos opostos do Plano

As referências aos problemas mais atuais e potenciais

A distinção ou diferença dos problemas bem estruturados dos quase-estruturados

A definição e indicação de responsabilidades por módulos operacionais, ou seja, a estrutura modelar do Plano

O reconhecimento da existência de muitos recursos escassos e critérios de avaliação das decisões nas instâncias: política, econômica, cognitiva, organizativa e psicossocial.

No planejamento estratégico situacional a explicação da situação obedece aos seguintes princípios:

Tudo que se fala é dito por alguém (eu ou outro) a partir de uma posição de observador e para um propósito que pode ser apenas o descobrir, distinguir ou explicar

O observador é um ator social que se apresenta e age de forma imbricada (de dentro) do domínio de sua prática cotidiana

Todo e qualquer ator tem um foco de atenção e leva em conta as interações e sinergias de seu modelo de aderência e de contextualização da realidade entre o seu foco e o sistema que expressa o domínio de sua prática e, certamente, o sistema maior que contem esse sistema

O ator descreve e distingue algo que atrai sua atenção que é referência para sua indicação. Vale enfatizar que toda indicação ou descrição é situacional já que se processa desde a perspectiva de quem descreve

O ator só pode distinguir as realidades para quais tem conceito e vocabulário que, por sua vez, depende do patrimônio cultural. As palavras são meios de distinção, descrição ou diferenciação. As descrições, distinções e indicações de uma mesma realidade feita por dois atores distintos situados em forma diferente na realidade serão necessariamente diferentes na medida em que são elaboradas a partir de conceitos prévios (preconceitos)

A apreciação e observação implicam na avaliação da descrição em relação ao propósito ou proposição do ator. Tanto a observação como a apreciação multiplica os elementos de distinção, diferenciação e indicação a respeito de outro ator

A cegueira situacional consiste na contextualização resultante do modelo de aderência do eu e do outro sobre a realidade e que tanto o eu quanto o outro não podem distinguir por que está fora do foco de:

Atenção

Compreensão por limitação de conceitos e vocabulário

Referência pela impossibilidade de situar-se na referência do outro

Percepção por limitações intelectuais e preconceitos

Espaço-tempo, ou seja, além do presente em que está situado.

No planejamento estratégico situacional os recursos do cálculo econômico social obedecem às seguintes bases:

Predição e previsão onde se buscam as vias de:

Extrapolação quando se admite que determinada ocorrência do passado possa ocorrer em um presente ou futuro

Simulação a partir de teorias e modelos criados para tal fim

Instituição ou juízos de profissionais muito habilitados e intuitivos

Imaginação a partir de fantasias para a criatividade

Reação rápida frente à surpresa, isto é, prever que o outro pode e deve surpreender e há que se ter uma resposta imediata para a surpresa

Aprendizagem do passado recente quando o mesmo é considerado como virtualidade do presente o do futuro inserto na dialética da historicidade dos fatos ou dos fenômenos.

A partir dessas bases de cálculos pode-se a título de exemplo, se predizer a situação demográfica, prever os possíveis cenários e possíveis surpresas, planificar um setor produtivo, de serviços e de circulação de bens econômicos.

O cálculo é constantemente repetido segundo os seguintes sentidos:

CÁLCULO DECISÃO / AÇÃO RESULTADOS AVALIAÇÃO

APRECIAÇÃO DA NOVA SITUAÇÃO CORREÇÃO

Como se sabe o cálculo em suas constantes repetições confunde-se com apostas em termos dos modelos dos sistemas: determinísticos; estocásticos; complexos de incerteza quantitativa e complexa de incertezas fortes ou duras.

Outrossim, o cálculo pode e deve lidar com todos os tipos de incertezas, para tanto, convém:

Não congelar o cálculo sobre o futuro desejado

Utilizar plenamente os recursos do cálculo, isto é, predição, previsão, rápida reação frente às surpresas e a aprendizagem do passado recente. Com certeza o cálculo para lidar com as incertezas deve ter rápida reação frente à surpresa e trabalhar com cenários em termos de analisar as sensibilidades do plano diante dos cenários propostos

Imaginar as surpresas e avaliá-las cuidadosamente as de baixa, média e de altos impactos em termos de critérios de responsabilidades, impactos nos resultados e custos de contingências

Verificar a solidez dos argumentos do Plano descobrindo as surpresas implícitas ou fora do foco da atenção do ator.

O TEMPO E OS MOMENTOS DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO

Considerando-se o tempo como período em relação aos acontecimentos que nele ocorreu, ocorre e ocorrerá podem-se, para a análise dos problemas, se verificarem suas dimensões quanto:

Ao tempo como recurso escasso

Ao tempo como critério de valoração de problemas

Aos resultados das taxas sociológicas de desconto do tempo

À importância dos problemas e seus resultantes futuros em relação ao presente

O tempo como elemento de valoração econômica, financeira, social e ambiental.

Outra questão fundamental da avaliação do tempo nos problemas está na sua diferenciação em tempo humano e tempo social. No primeiro se tem o aqui e o agora e, no segundo, os fatos e fenômenos que se produzem, com grandes efeitos, e que mudam o curso da história existem, ainda, um grau de incerteza que vai além de certo tempo, indicando não se poder raciocinar objetivamente ou seriamente.

A presente noção de tempo nos problemas do planejamento estratégico situacional não supõe decisões críticas que se realizam no aqui e agora (tempo humano) e produzem grandes impactos na história (tempo social). No planejamento estratégico situacional é importante se levar em conta o tempo que envolve o ciclo de vida dos problemas e das operações que se propõem resolver seja a construção de uma ponte, uma usina hidrelétrica ou uma campanha de vacinação.

É importante saber que nem mesmo o tempo e o espaço são verdades absolutas, na medida em que, sua relatividade está no “big bang”, isto é, antes dele não há sentido para a existência do espaço-tempo que é, sem dúvida, uma criação ou um sentido doado pelos humanos.

Momento para efeito de planejamento estratégico é o espaço de tempo indeterminado ou o ponto determinado do tempo em termo de instante, hora, situação, tempo presente e ocasião oportuna para realização de algo. O conceito de momento vai do significado de alternativa (oportunidade de escolha) ao de etapa (distância que se vence o percurso).

No planejamento estratégico situacional os momentos possuem as seguintes particularidades:

Não seguem seqüências lineares estabelecidas

Conformam uma cadeia sem fim, isto é, sem começo e nem fim

Cada momento quando é dominante, articula o outro como apoio a seu cálculo

Nunca esgotam suas tarefas e se repetem constantemente com distintos conteúdos, tempo e situação

Em uma data concreta os problemas do Plano se encontram em diferentes momentos dominantes, podendo ser explicativos; normativos; estratégicos e tático operacionais. (Ver figura explicativa na página seguinte).

A análise ou apreciação situacional do MOMENTO EXPLICATIVO trata do (a):

Processamento da realidade com vistas às próprias perspectivas em termos de: Quantas? Quem?

Processamento da realidade na perspectiva do outro em relação a: Quais outros? Porque?

Cegueira situacional

Processamento dos valores e normas para a seleção dos problemas e atores sociais relevantes

Processo de conformação de problemas em função de: tema de insatisfação; tema de reflexão ou foco de interesse; conformação do problema ou foco de atenção e problema na situação para compromisso na execução

Macroproblema ou síntese a partir das relações dos problemas específicos

Análise dos problemas quanto a: espaço; ator que se explica; quantas explicações são necessárias; os nós críticos e a identificação dos subproblemas Valor dos problemas para os diversos atores sociais, seus posicionamentos e interesses

Respostas: em que problemas os atores sociais concentram sua atenção? Quais são os problemas na situação? Quais são os problemas declarados ou identificados?

Explicação em relação à ação do eu, porém com a relação da ação com base a explicação tanto do eu como do outro.

MOMENTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL

Programa de governo da seguinte maneira:

Estabelecer o sentido ou direção do governo

Estabelecer a diferença com os competidores

Assumir o compromisso da ação política

Motivar adesão popular identificando o governo com a solução dos seus problemas

Ser um meio de ativismo político e formação de consciência na campanha eleitoral

Ter contrato político programático que chegue até os níveis locais

Refletir a cidadania de forma sólida e efetiva que é menos custosa que a propaganda.

O aspecto comunicacional do programa de governo tem íntima relação com a reflexão prévia do governo e que se expressa da seguinte maneira a se ter um aspecto:

Público comunicacional do programa de governo que é diferente do plano de governo, porém com consistência com o plano de governo

De reflexão interna para se preparar para governar, ou seja, evitar a perda dos primeiros seis meses de governo

De preparação de equipes do governo que sempre se subestima pela má colocação do problema. Daí a confusão entre “técnicos” e o extrato técnico político e tecnicoburocrático que se segue para governar com eficácia

De grandes diferenças entre as ciências e técnicas que são dominadas pelos profissionais e as diferentes ciências e técnicas usadas ou aplicadas pelo governo.

Os critérios do planejamento estratégico situacional que devem ser apontados pelo Plano ou programa de governo são:

Distinguir ou diferenciar a estratégia principal das estratégias parciais. O sentido ou direção do programa de governo é sempre uma tarefa difícil onde a contradição principal não pode ser confundida com as contradições secundárias

Articular as principais dimensões do sistema na estratégia principal (o político, o econômico, o organizativo-institucional, o científico-tecnológico, a segurança, etc.)

Ter coerência situacional para evitar contradições no plano dos valores ou da liberdade política versus liberdade econômica, ou seja:

Trabalhar com problemas de forma a evitar o tecnocracismo setorial e as aparências de descentralização e participação quando na realidade se concentram as decisões elitisticamente. Há que se vencer as limitações de trabalhar setorialmente em prol de ações multi e plurissetoriais

Fazer ou proceder a uma explicação situacional dos problemas com vistas a evitar os diagnósticos desde uma única perspectiva de análise

Esboçar projetos de ação e, em alguns casos, operações para enfrentar os problemas

Centralizar a estratégia principal como propósito unificador e a partir dela descentralizar as estratégias parciais e locais. Ter sempre conciliação entre coerência, criatividade, a ativismo político.

O MOMENTO ESTRATÉGICO é o que constrói a viabilidade ao deve ser do plano, ou melhor, a relação do deve ser com o pode ser que levam a vontade de se dar mais peso e valor ao deve ser.

Esquematicamente se tem:

Em termos de estratégia não se têm receitas, porém existem princípios entre os quais se destacam:

Apreciação eficaz da situação com avaliação da situação desde todas as perspectivas dos atores relevantes

Adequação da relação recursos-projeto propondo-se objetivos ao alcance da criação e capacidade dos mesmos com distinção entre a aventura e a estratégia na motivação extraracional

Concentração e continuidade estratégica de forma a se evitar a distração tática, concentrarem-se no essencial e continuar o que foi iniciado e não abandonar o objetivo salvo quando perca a vigência

Rodeio tático com referência a pensar com a cabeça e empurrar com o coração, isto é, evitar a síndrome do toro que é o reverso. Não há linha reta entre a situação inicial e a situação-objetivo e não se deve confundir o tático com a negação do doutrinário

Economia de recursos com a escolha da estratégia de menor esforço consistente com o objetivo. Não se subestima o poder e não se cria oponente desnecessário. Procede-se o uso mais racional possível dos recursos econômicos

Conhecimento e valorização do outro, ou seja, conhecer a realidade é em grande parte conhecer o outro e valorizar seus recursos

Valoração multitemporal e multidimensional de consequências, isto é, ainda que se tenha muito recurso, valorizem-se as consequências das estratégias tanto nos diversos horizontes do tempo como nos diferentes âmbitos do sistema social

Encadeamento das estratégias de forma aonde uma termina inicia-se a outra. Há que se pensar nos resultados de uma estratégia como se fosse à situação inicial da estratégia seguinte

Evitar o pior tem a máxima prioridade. A primeira obrigação de uma estratégia é impedir de cair em uma situação pior que a atual, seja imobilismo ou por empreender uma estratégia para melhorar a situação inicial

Evitar as certezas e as predições. O campo de ação é um mundo de incertezas e surpresas. Há que se preparar para várias possibilidades e para reagir com velocidade e em tempo hábil ante as surpresas. É muito bom se enumerar e valorizar as possíveis surpresas e se é econômico preparar plano de contingência.

O MOMENTO TÁTICO OPERACIONAL corresponde ao momento do fazer e é decisivo. É o único que muda as coisas. Para tanto, exige em demanda dos ativos a vontade de fazer ou por vontade própria ou por pressão do outro. Nele está o cálculo que precede ou preside a ação no presente do Plano que se completa na ação em um processo de direção e planificação.

Observe o leitor que no sistema de planejamento existem três aspectos centrais. O primeiro trata do processo de decisão na ação presente, o segundo, condiciona o sistema de decisão e o terceiro o processo de pesquisa de problemas, informações e enfrentamento para criar o nexo entre a direção e a cidadania. Ainda, no esquema, se apresentam os anéis de mediação entre o conhecimento e a ação, entre o cálculo tecnopolitico e a ação política, entre os diversos ativos e entre compromissos e realizações.

A mediação é, aqui, entendida como a conexão entre dois processos que não tem convergências e operam com linguagem e focos de atenção diferenciados, isto é, recebe informação e transforma a qualidade da mesma para realizar um produto que é à entrada de outro processo que participa da mediação. A mediação, opera, ainda, com duas linguagens: uma de entrada e outra de saída e coincidem os focos de atenção, do mediador para que possa fazer funcionar o sistema de direção. Para concluir um produto, a mediação, exige: convergência de retroalimentação e pré-alimentação.

Por ser decisivo o momento tático-operacional tem os seguintes princípios de direção:

Concentração estratégica

Flexibilidade tática

Oportunidade e eficácia da ação. Para tanto, aprecia a situação com vistas a resolução dos problemas e operações novas ou de correções.

O sistema de direção no momento tático-operacional é a forma como se intitula e se institucionaliza o sistema de decisão, o sistema de gestão e os sistemas de apoio para conduzir a mudança situacional através dos processos de mediação necessários. Existem três modos de direção, ou seja, a normalizada, a estratégica e a de emergência em escalas de situações. O sistema de direção no momento tático-operacional compreende vários subsistemas requeridos pela direção estratégica situacional, a saber:

Planificação conjuntural que intersecta os sistemas conhecidos como suporte para decisões. O peso desse subsistema está na mediação entre o conhecimento e a ação e concentra nos problemas e nas operações estratégicas o centro da direção estratégica

Gerência por operações que transforma o sistema de direção em um sistema recursivo que se reproduz até os níveis operacionais de base guiados por critérios de eficácia. É um subsistema flexível que normativa os processos estruturados e semiestruturados menos rígidos. A gerência por operações converte os módulos do plano em módulos de gerência

Prestação de contas que avalia o transcurso do processo de mudança situacional regido a distribuição de responsabilidades institucionais e organizativas que a estrutura modular do plano estabelece. Os procedimentos são diferenciados para os módulos estruturados e semiestruturados

Orçamento programa que formaliza a adoção de recursos econômico-financeiros aos módulos de planejamento seja de operações, ações e subações deles requeridas. Estabelece a correspondência entre o módulo orçamentário e os módulos do Plano. Refere-se também, a eficiência em termos da relação recursos – produtos

Emergência situacional quando cria métodos especiais para todas as referências quando têm origem os riscos de perda de controle e de tempo para o dirigente. Está voltada para mediar à tensão operacional que pode levar a cegueira dos ativos em conflito.

Quando o presente PDPM envolve segmentos de APL deve voltar-se para a coordenação, sincronização e gestão dos esforços e atividades de apoio ao setor produtivo privado e melhorar a base tecnológica da RD e seus respectivos municípios. Para tanto, deve a partir do planejamento estratégico situacional:

Fortalecer a estrutura agroindustrial e industrial

Promover capacidades inovadoras

Criar ambientes ao empreendedorismo e investimento

Aumentar as atividades de pesquisas e desenvolvimento (P&D) tanto no setor público quanto nas empresas privadas

Erradicar os analfabetismos: escolar, ambiental e tecnológico

Solidificar as bases da economia solidária nos termos propostos pelo MCT e pelo MTE.

O PDPM, aqui proposto, imbrica-se a estratégia geral do Governo Estadual segundo a qual se tem que “superar as restrições a competitividade das empresas nas RD do Estado com prioridade aos segmentos da economia solidária a partir de micros, pequenos e médios empreendimentos de forma sustentável”.

Para tal propósito a Agenda 21 de Pernambuco, lançada pela SECTMA em agosto de 2002, explicita a metodologia para a participação efetiva dos diversos segmentos da sociedade pernambucana e para legitimar o desenvolvimento sustentável em nível local a partir das RD do Estado.

II. O QUE É, E QUAL A SERVENTIA DO ESTATUTO DA CIDADE?

A Lei 10.257 de 10 de julho de 2001 conhecidas como Estatuto da Cidade resgata o planejamento estratégico municipal com ênfase as diretrizes orçamentárias, a gestão orçamentária participativa e os planos, programas e projetos no território do município.

As ferramentas de participação garantidas na Lei induzem as mudanças, modos, objetivos e resultados da administração municipal e estadual. A Lei regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1998 e estabelece normas que regulam o desenvolvimento sustentável através do uso da propriedade em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos e, também, do equilíbrio ambiental.

Suas diretrizes gerais se aplicam a União, Estados e Municípios. São elas:

• Garantia do direito a terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer

• Participação da população na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento

• Cooperação entre governos, iniciativa privada e sociedade no processo de urbanização e desenvolvimento

• Planejamento do desenvolvimento sustentável e das cidades de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente

• Oferta de equipamentos e serviços de desenvolvimento públicos adequados aos interesses e necessidades da população

• Ordenamento e controle do solo urbano e rural

• Integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais

• Adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica

• Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização

• Adequação da política econômica, tributária e financeira dos gastos aos objetivos do desenvolvimento sustentável

• Recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis

• Proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico

• Audiência do Poder Público e da população interessada para implantação de empreendimentos ou nas atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente, o conforto ou a segurança da população

• Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda

• Simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais.

A Lei tem como instrumento básico da política de desenvolvimento sustentável local o Plano Diretor Participativo Municipal – PDPM como parte essencial do processo de planejamento onde o PPA (Plano Plurianual), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual) devem, obrigatoriamente, incorporarem suas diretrizes, mecanismos orçamentários e prioridades.

O PDPM trata das seguintes políticas do desenvolvimento sustentável local:

• Política ambiental desde as áreas verde passando pelos recursos hídricos, saneamento ambiental e destino final dos resíduos sólidos

• Política de proteção e conservação do patrimônio histórico e cultural do município

• Política de ocupação adequada do território municipal, respeitando as limitações físicas, ambientais e a capacidade de atendimento por infra-estruturas econômicas e sociais

• Política de funcionamento da cidade, permitindo a integração multissetorial e multifuncional das vias que facilitam acessos aos bens e serviços coletivos e da circulação das pessoas incluso aquelas portadoras de necessidades especiais

• Política habitacional a partir das necessidades de regularização fundiária resguarda de incomodidades e da habitabilidade.

O PDPM contempla, também, princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), principalmente, naquilo que trata da transparência das ações governamentais, a participação popular nas decisões e o planejamento participativo. Nesse aspecto o PDPM, da mesma forma que a LDF, utiliza os seguintes instrumentos:

• Plano Diretor Participativo

• Plano Plurianual

• Diretrizes orçamentárias e orçamento anual

• Gestão orçamentária participativa

• Adoção de institutos tributários e financeiros

• IPTU progressivo no tempo

• Contribuição de melhoria

• Incentivos e benefícios fiscais e financeiros.

A ORIENTAÇÃO

Para formulação do Plano Diretor Participativo Municipal, a orientação tem como ponto de partida um diagrama de desenvolvimento sustentável em termos de estratégia para ação. (Ver diagrama nº 1).

Na leitura do diagrama supracitado observam-se, na legenda, os comando de doação de sentido, consulta e ação para o desenvolvimento sustentável em termos de estratégia para ação. Já os estudos básicos e a capacitação das equipes técnicas condicionam a política nacional de desenvolvimento sustentável, implícita no Estatuto da Cidade. Observa-se no diagrama, a situação de consulta e de ação aos centros de estudos e pesquisas, de capacitação e treinamento. A estratégia para a ação doada pelo sentido do sistema integrado de desenvolvimento sustentável a partir da ordenação de ocupação territorial e do próprio Plano Diretor Participativo Municipal. Este é alimentado pelo desenvolvimento sustentável municipal e da descentralização institucional-administrativa que imprime um novo sentido para tratar da:

Política de meio ambiente envolvendo o eco e o agro turismo

Dinamização do mercado de terras e geração de emprego e renda

Organização de empresas associativo-cooperativas ou não a partir de laboratórios comunitários

Agências de serviços integrados de acordo com esta nova nomenclatura de gestão pública ou de secretarias

Bolsa de oportunidades ou de empreendimentos com vistas a programas e projetos de investimento a um novel processo de acumulação de capital que não mais deprede o patrimônio nacional e exproprie com o nível de pobreza o que há de humano na categoria de força de trabalho.

O diagrama nº 1 explicita, também, a finalidade da estratégia para a ação, consubstanciada no sentido de desenvolvimento silvo-agropastoril, eco agroindustrial e cultural-turístico do desenvolvimento sustentável local ou municipal.

Logicamente, a preparação para formação do Plano diretor municipal, demanda a visualização dos eixos de planejamento e de execução do Plano diretor Participativo Municipal explicitado no Estatuto da Cidade. (Ver diagrama nº 2).

Esse diagrama esquematiza quatro eixos para o Plano diretor e quatro eixos para sua execução de acordo com a percepção de sustentabilidade do desenvolvimento local.

DIAGRAMA Nº 1: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

(ESTRATÉGIA PARA AÇÃO)

Legenda:

Doação de Sentido para ação

Ação

Consulta

DIAGRAMA Nº 2: EIXOS DE UM PLANO DIRETOR

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL

(LEI 10.257 DE 10/07/2001)

Nos eixos do Plano Diretor os focos são:

Os mercados (mão-de-obra, capital, solos agrícolas e urbanos, insumos e tecnologia)

A geração de emprego e a inclusão dos cidadãos aos processos socioeconômicos e ecológicos

A renda gerada localmente com vistas a sua também repartição local

Aos processos de produção e de serviços que o município pode e deve ofertar ao MERCOBRASIL (Mercado Interno) e aos mercados mundiais.

Já nos eixos da Execução do Plano Diretor os focos são:

Modo de ação das organizações públicas, privadas, ONGs e a Lei do Plano Diretor quanto a: execução; mediação e avaliação e trabalho em parceria, em termos de serviços de desenvolvimento com princípios de: complementaridade, acessibilidade, simultaneidade e escala mínima de operação

Insumos a mobilizar nos âmbitos internos e externos do município

Fatores produtivos em termos de minimizar as ociosidades hoje existentes no capital social básico, nos recursos humanos e nos recursos materiais e ambientais/turísticos

Instrumentos de política: econômica, social e ecológica com vistas a máxima efetividade, isto é, eficiência e eficácia dos mesmos.

Como antecipação do plano Diretor a Agenda 21 Local pode ser elaborada obedecendo ao seguinte plano de trabalho:

Início da programação com formação da equipe

Visão prévia dos temas quanto a: consulta bibliográfica; análise dos documentos importantes; sistematização dos temas e respectivos subtemas; elaboração e edição do documento base para a oficina de trabalho

Oficina de trabalho quanto a: preparação; realização; sistematização dos resultados

Elaboração da versão preliminar da Agenda 21 Local de forma a: definir políticas e estratégias de ação; introduzir ao documento base os resultados da oficina de trabalho; redigir a versão preliminar da Agenda 21 Local para a realização de seminários temáticos com vistas a determinados cenários

Realização de seminários com temas e subtemas específicos do local com vistas a uma situação desejada pelas comunidades

Elaboração da versão final da Agenda 21 Local como pré-condição para o plano diretor segundo o Estatuto da Cidade e cenários da Agenda 21 Local

Explicitação da contribuição da Agenda 21 Local para o plano diretor de conformidade com as exigências do Estatuto da cidade

Divulgação da Agenda 21 Local.

Nesta Orientação, vale salientar que a mesma será progressivamente melhorada, no todo e nas partes, na medida em que se acumula a experiência do seu uso. Também, se incorpora comentários e sugestões para melhorá-lo provenientes de profissionais comprometidos com os princípios e paradigmas das Agendas 21 da ONU e da Brasileira, assim como, da Declaração dos Direitos Humanos e do Estatuto da Criança para não se falar dos paradigmas da Lei 10.257/01 ou Estatuto da Cidade.

METODOLÓGIA

A formulação do Plano pode ser vista de forma simplificada no diagrama nº 3. A leitura do mesmo remete para uma percepção holística ou sistêmica do Plano Diretor de acordo com os esquemas representados nos diagramas 1 e 2.

A visão ou percepção, em tela, aponta ou dá sentido à base política/institucional, social e de preempção objeto do Estatuto da Cidade tendo implícita a referência da base tecnológica vigente no município.

Inserto nessa concepção esquemática tem-se os desdobramentos da base política/ institucional/tecnológica nos seguintes segmentos:

Base fundiária com vista a reverter o processo de concentração monopolista da propriedade privada da terra que contribui para a concentração da renda e atrofia do mercado interno ou MERCOBRASIL além de efeitos excludentes no processo de acumulação de capital

Base do emprego e renda onde se vive e se observa uma construção de um país nanico de privilegiados em detrimento da formação e da construção de um Brasil Grande com inclusão de sua população que vive aquém da linha de pobreza e que nos estados do Nordeste constituem mais da metade da sua população

Base produtiva rural com fundamentos em tipos de agricultura mercantil de autoconsumo e semimercantil, por um lado, e de agricultura latifundiária e de especulação de mercado pelo outro

Base produtiva urbano/industrial a custa de um processo de acumulação de capital que depreda o patrimônio nacional e se caracteriza pela mais valia absoluta ou exploração intensiva da mão-de-obra ou dos recursos humanos

Base de serviços e entretenimento onde os serviços de desenvolvimento são prestados sem a mínima complementaridade e simultaneidade das ações além da ausência de escala de produção e da acessibilidade dos serviços

Base física e ecológica onde se tem o tudo a fazer em termos de recuperação dos recursos, hídricos, florestais, solos agrícolas e meio ambientes depredados, em grande parte, pelos atuais processos de acumulação de capital e de urbanização

Base cultural onde há que se reverter o imperialismo cultural na forma de pensar eurocêntrico e etnocêntrico contrapondo ao mesmo o pensar crítico abrangente com perspectivas de recomposição dos processos de deculturação e de aculturação com vistas a auto-afirmação cultural

Base de uso do solo urbano controlado e dominado pelo sistema de especulação imobiliária com efeitos de ociosidade e transformação do solo em reserva de valor e completo desvirtuamento de planos urbanísticos humanitários

Base da infra-estrutura econômica e social, hoje, em profunda ociosidade no que pese a necessidade, cada vez maior, de se melhorar e de se ampliar a dita base voltada para um desenvolvimento sustentável.

Teórica e metodologicamente os estudos, nas bases acima referidas, são remetidos para:

Os impactos ambientais em termos de estudos ambientais (EIA) e de relatórios ambientais (RIMA) e estudos de impactos de vizinhança (EIV) este considerando: adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários; uso e ocupação do solo; valorização imobiliária; geração de tráfego e demanda por transporte; ventilação e iluminação, a paisagem urbana e o patrimônio material e cultural

O zoneamento ambiental para fins de uso do solo, crescimento da cidade e preservação ambiental

O plano de desenvolvimento sustentável ou Agenda 21 Local como estratégia de ação para o plano diretor

O plano plurianual que é apresentado à Câmara de Vereadores para sua devida análise e aprovação em Lei Municipal

Os programas e projetos insertos em uma visão multifuncional e integrada a partir se possível, de arranjos produtivos locais

A gestão orçamentária objeto tanto do Plano plurianual como dos programas e projetos do plano diretor.

Na medida em que se tem um processo lógico, coerente e sistemático nos sentidos básicos de formulação do Plano diretor Participativo que deve ser juridicamente preparado em forma de Lei e aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores.

DIAGRAMA Nº 3: ESCOPO TEÓRICO-METODOLÓGICO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (LEI 10.257 DE 10/07/2001)

FORMULAÇÃO

A compreensão do escopo teórico/metodológico do Plano Diretor Municipal leva o técnico ou leitor à sua formulação que, em linhas gerais, é explicitada de acordo com o diagrama nº 4. Nele, o Plano Diretor Participativo tem seu início na visão prévia e nas referências apresentadas pela prefeitura do município. A elaboração obedece quatro fases fundamentais, a saber:

a) Diagnóstico, onde se estudam:

Os indicadores macroeconômicos (PIB, ICV, IDHM, etc.)

O levantamento de recursos e potencialidades existentes

A estrutura e funcionamento do sistema sócio-econômico de produção de bens e serviços

Os níveis tecnológicos em vigência

Os limitantes quantitativos do desenvolvimento sustentável local e os indicadores de desenvolvimento humano

b) Prognósticos com projeções a partir de alternativas de mudança nas instâncias:

Da preservação ecológica

Ociosidade do capital social básico existente no município e adjacências;

Ociosidade dos recursos humanos quanto a PEA, PIA e o sistema educacional

Ociosidade dos recursos naturais existentes e que podem ser usados de imediato

Desperdícios econômico-sociais em todos os níveis que se apresentam

Uso do solo agrícola e urbano com todas suas distorções

Financiamento público e privado que levam os investimentos produtivos ou não

Projeções básicas que substanciam o conhecimento prospectivo

Processo de acumulação de capital que não pode e não deve ser predatório e, muito menos, extorsivo da mão-de-obra

c) Formulação de estratégias nas bases físicas, econômico-social e ambiental compreendendo:

Conservação ativa e o aproveitamento do potencial produtivo e ambiental existente localmente

O aperfeiçoamento jurídico da propriedade da terra agrícola e do solo urbano

Os novos processos de formação de capital

O melhoramento sustentável da renda gerada e distribuída localmente

A organização empresarial e, muito em particular, das empresas associativas sejam elas: cooperativas; condominiais; conviviais e comunitária

A auto sustentação do desenvolvimento local com base fundamental no MERCOBRASIL

A delimitação das áreas urbanas de conformidade com os paradigmas da Lei 10.257/01

O direito de preempção tal qual reza o Estatuto da Cidade

d) Mecanismos de intervenção formulados a partir:

Do zoneamento econômico-ecológico e do uso do solo urbano

Do ordenamento da ocupação territorial

Da reforma agrária ou reestruturação fundiária que ponha um fim ao processo de concentração monopolista da propriedade privada da terra

Dos projetos multifuncionais integrados em termos de projetos básicos, projetos modelos e projetos complementares

Da segurança alimentar e da segurança do abastecimento a partir do mercado interno regional (MERCOBRASIL)

A organização social com vistas a geração do emprego e da redistribuição da renda gerada localmente

Da organização dos serviços sociais básicos e de desenvolvimento em termos de acessibilidade, complementaridade, simultaneidade e escala mínima de produção ou de serviços

Da aplicação das leis do CONAMA que tratam dos EIA e dos RIMA e, agora, do Estatuto da Cidade que estabelece os estudos de impactos de vizinhança (EIV) bem como dos paradigmas das Agendas 21.

A partir da inclusão das fases acima descritas segue-se o orçamento participativo consolidado que subsidia o plano plurianual como parte integrante do PDPM que deve ser promulgado em Lei pela Câmara Municipal do Município.

DIAGRAMA Nº 4: FORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (LEI 10.257 DE 10/07/2001)

A partir das referências do Estatuto da Cidade e dos itens anteriores apresentam-se a seguir os diagramas nº 5 e nº 6. O primeiro visualiza de forma sinótica para a proposta técnica do Plano Diretor Municipal com o seu programa de trabalho. Já o diagrama nº 6 convida o técnico e o leitor a visualizar as entradas e saídas do Plano sob a ótica de processo inserto na visão de desenvolvimento sustentável.

Considerando que a proposta técnica se constitui na parte essencial para decisão da prefeitura-cliente em contratar a elaboração do seu PDPM, apresenta-se a seguir o programa de trabalho cuja metodologia e técnica de elaboração serão explicitadas e detalhadas imediatamente no ato do contrato de elaboração.

Convém salientar que os números de 100 a 700 e seus respectivos desdobramentos, constantes do diagrama nº 5, caracterizam as tarefas de elaboração dos trabalhos que convalidam o plano diretor municipal segundo a Lei nº 10.257/01 ou Estatuto da Cidade.

O Plano de Trabalho será desenvolvido à luz do escopo teórico metodológico e com metodologias específicas para cada aspecto cujas tarefas obedecerão aos seguintes tópicos:

Estudo de Mobilização dos Atores com vistas à:

a) Elaboração do diagnóstico situacional a partir das seguintes dimensões:

Físico-ambiental

Econômica

Sociocultural

Institucional-administrativa

b) Mobilização dos atores envolvidos compreendendo:

Processo de sensibilização

Realizações de eventos participativos

Síntese dos problemas e potencialidades

Formulação de cenários e prognósticos.

Elaboração da base cartográfica para os necessários zoneamentos, particularmente, o zoneamento ambiental ou ecológico e as propostas correspondentes a:

Definição da área urbanizável

Zoneamento do uso e ocupação do solo tanto na urbe quanto no agro

Cartas importantes dos outros campos setoriais de produção e serviços para o município.

Formulação de propostas técnicas de desenvolvimento quanto a:

Turismo e lazer

Infraestrutura urbana e social

Outros campos setoriais de produção e serviços.

Elaboração do Plano Diretor tendo como principais tarefas:

Consolidação dos Estudos Realização

Diretrizes, Metas e Estratégias

Plano Plurianual

Programas e Projetos

Formulação de Ações para o Desenvolvimento Sustentável Municipal.

Instrumentalização do Plano Diretor compreendendo as definições dos instrumentos necessários quanto aos aspectos:

De planejamento e orçamento

Fiscal e financeiros

Jurídicos compreendendo não somente a legislação, mas, principalmente, os anteprojetos de leis correspondentes: ao uso, parcelamento e ocupação do solo; perímetro urbano; código de obras; outras leis pertinentes e a própria Lei do Plano Diretor.

Gestão do Plano com as devidas regras da participação da sociedade e dos sistemas de parcerias para tal fim.

Divulgação e acompanhamento do Plano Diretor não somente pela mídia local, mas, principalmente, pelas legitimas parcerias com a sociedade civil organizada.

DIAGRAMA Nº 5: PROPOSTA TÉCNICA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL (LEI 10.257 DE 10/07/2001 – ESTATUTO DA CIDADE

DIAGRAMA N º6. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL (Fluxograma Sinótico do Plano Diretor)

Legenda:

Institucionalidade do Plano Diretor Participativo Municipal. Nesta parte da elaboração serão tratados:

Diretrizes Gerais

Instrumentos da Política Urbana

Parcelamento, edificação e IPTU progressivo no tempo

Usucapião de imóvel e direito de superfície

Direito de preempção e de construir

Operações consorciadas e transferência de direito de construir

Impactos de vizinhança

Gestão democrática.

Para alcançar os aspectos de Institucionalidade do Plano Diretor Participativo Municipal, as ações do município devem realizar-se em instâncias descentralizadas dentro de uma única esfera institucional com autoridade suficiente para administrar, com coerência a aplicação dos recursos públicos. Coordenar e supervisionar a execução dos múltiplos programas e projetos econômicos, sociais e ambientais objeto do plano diretor.

Com vista a esse objetivo se apresenta o diagrama nº 7 que visualiza, de forma esquemática, uma possível Institucionalidade dos instrumentos do plano diretor.

A Institucionalidade em epígrafe, aqui apresentada, deve ser complementada com uma visão multidisciplinar e multifuncional do sistema e dos subsistemas da gestão do plano diretor que se esquematiza e se explicita no diagrama nº 8.

Vale salientar que a Lei 10.257 de 10/07/2001 autoriza ao município impor aos proprietários de imóveis encargos da recuperação de investimento públicos que resultam em valorização de imóveis urbanos. Impõe, também, a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por populações chamadas de baixa renda mediante normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação.

A Lei em tela determina, ainda, a proteção, preservação e recuperação do ambiente natural e construído e do patrimônio histórico, cultural, paisagístico e arqueológico, Demanda, para gestão municipal a participação e audiência da população nas instâncias de orçamento, ambiente e vizinhança. Desta forma torna a participação do munícipe permanente na gestão da cidade. A sua essência está em privilegiar: investimentos geradores de bem-estar geral e aferição dos bens pelos diferentes segmentos sociais.

Em termos jurídicos o Estatuto da Cidade também amplia a concessão de uso do solo, aplicado pelo Decreto-Lei nº 271/67 e determina a garantia da participação de movimentos e entidades da sociedade civil, sobre as quais deve incidir o controle social.

DIAGRAMA Nº 6: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL (Fluxograma Sinótico do Plano Diretor)

Legenda:

DIAGRAMA Nº 7: INSTITUCIONALIDADE E INSTRUMENTOS DO PLANO DIRETOR

(LEI 10.257 DE 10/07/2001)

LEGENDA:

DIAGRAMA Nº 8: SISTEMA DE GESTÃO (LEI 10.257 DE 10/07/2001)

SUBSISTEMAS Componentes Básicos

Em julho de 2008 o estado de arte dos planos diretores participativos municipais em Pernambuco, segundo a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco – CONDEPE/FIDEM era o seguinte:

• 79 municípios com populações menores de 20.000 habitantes e isentos da obrigatoriedade de elaboração do PDPM

• 70 municípios com seus PDPM aprovados em Leis municipais

• 15 municípios com PDPM concluídos e não consubstanciados em Lei municipal

• 10 municípios com PDPM em elaboração

• 06 municípios em processo licitatório de elaboração do PDPM

• 04 municípios sem PDPM e que são obrigados a tê-lo sob condições de sofrerem penalidades explícitas na própria Lei 10.257/01 por improbidade administrativa.